基于厚度梯度设计的TOPCon多晶硅指状结构,实现25.28%量产效率突破

- 科技创新

- 2025-07-05

- 37163

隧穿氧化层钝化接触(TOPCon)技术作为当前太阳能电池领域的核心技术之一,凭借其优异的背面钝化性能,在工业生产中实现了广泛应用。然而,多晶硅薄膜材料固有的窄带隙和高吸收系数特性,导致其在 TOPCon 结构中产生显著的寄生吸收损失,而减小多晶硅厚度又会引发金属浆料烧穿和接触电阻增加的问题。为精准量化多晶硅的光学特性(如消光系数k、折射率n),本研究采用美能全光谱椭偏仪对薄膜厚度及寄生吸收行为进行表征,协同优化这一矛盾以突破效率瓶颈。

实验设计

Millennial Solar

- 样品制备

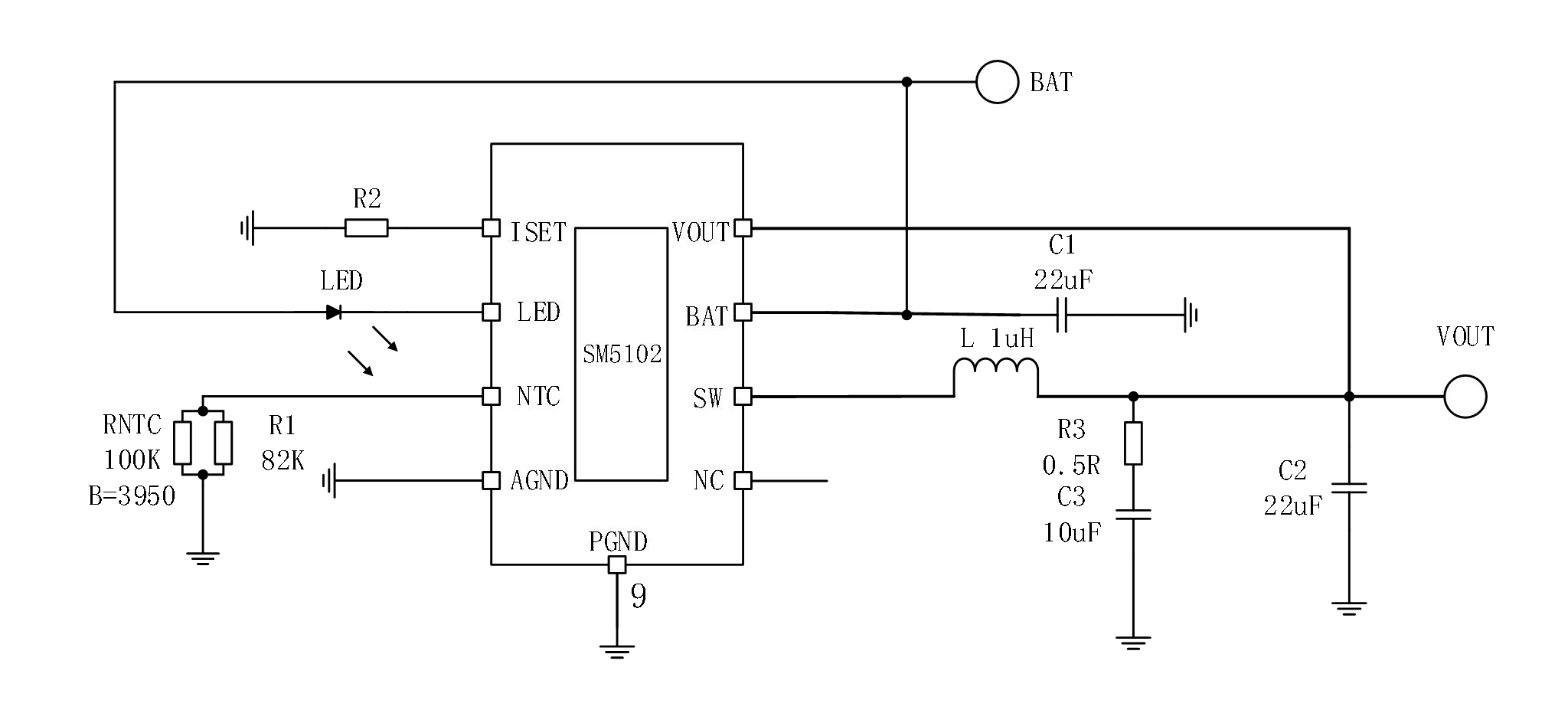

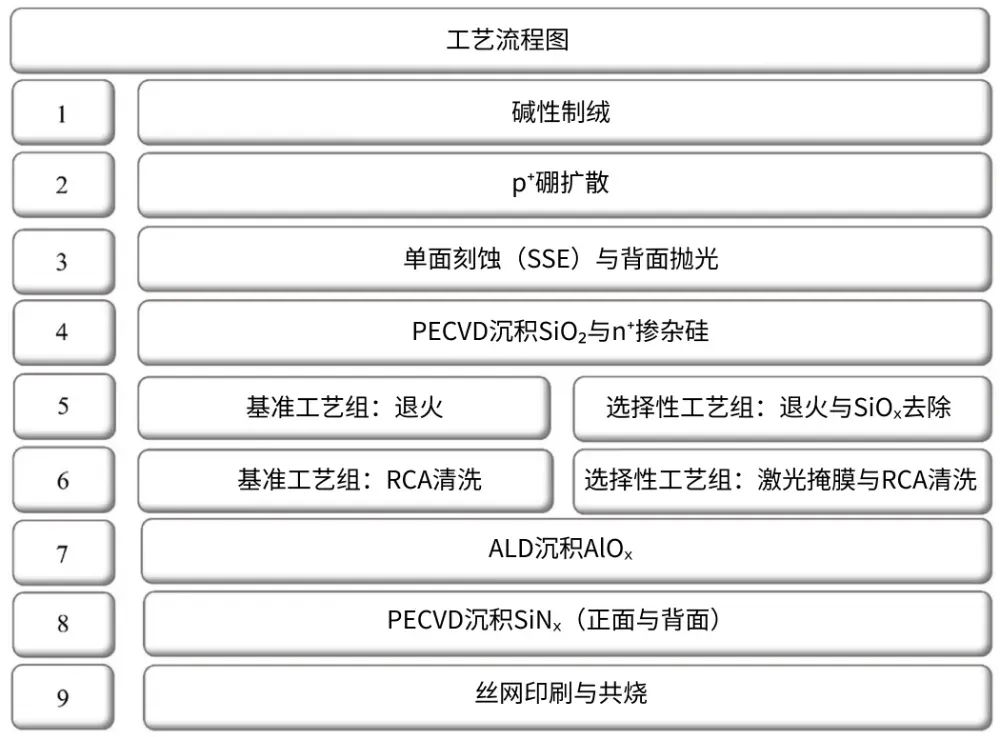

TOPCon结构制备流程

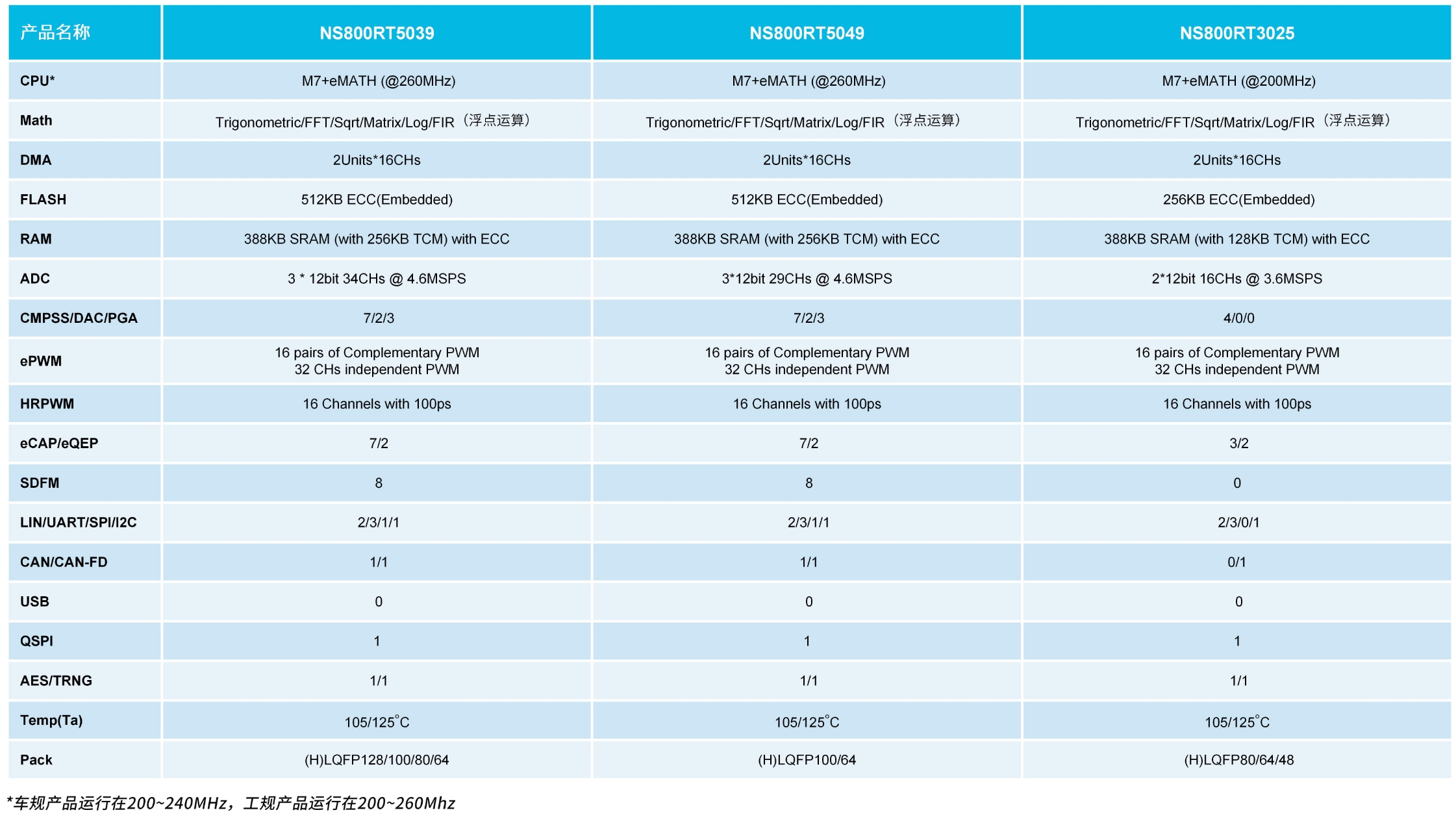

PECVD多晶硅薄膜:在183×183 mm²n型硅片(厚度110±20 μm,电阻率0.5–1.5 Ω·cm)背面沉积P掺杂多晶硅,通过调整沉积时间(300-950 s)获得50-150 nm梯度厚度(G1-G4)。

(a) 基准多晶硅结构;(b)多晶硅指状结构示意图

TOPCon电池制备:碱抛光形成金字塔织构,硼扩散制备p⁺层,嵌入式单侧蚀刻(SSE)去除周边掺杂,背面PECVD沉积SiOₓ/P掺杂非晶硅,退火结晶后分为两组:

基准结构与多晶硅指状结构电池的工业化生产线流程对比

基准组:RCA清洗去除SiOₓ掩模,碱抛光去除正面n⁺poly-Si包覆层。指状结构组:激光(532 nm,50 W,100 kHz)在poly-Si接触区形成7-10 nm SiOₓ掩模,碱抛光(KOH速率20 nm/min)非接触区减薄至~50 nm,接触区保留~150 nm厚poly-Si。

多晶硅厚度影响

Millennial Solar

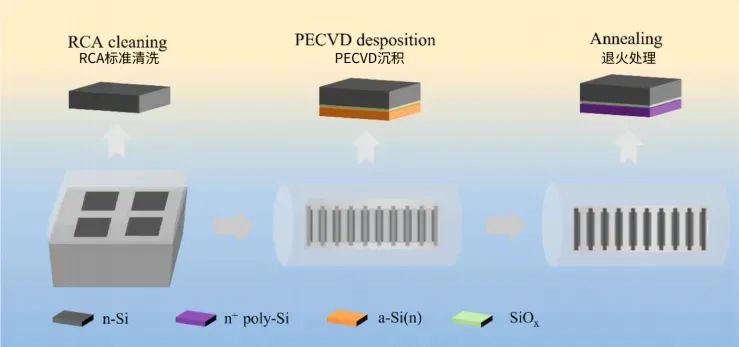

(a-b) 椭偏仪测量的消光系数(k)和折射率(n);(c-d) 不同样品的外量子效率曲线

光谱椭偏仪SE测试表明,多晶硅poly-Si的消光系数随厚度减小而降低,薄多晶硅(G1,50 nm)的寄生吸收显著低于厚多晶硅(G4,150 nm)。外部量子效率测试进一步证实,在长波长范围(700–1000 nm),薄多晶硅结构的量子效率更高,验证了寄生吸收损失的降低。

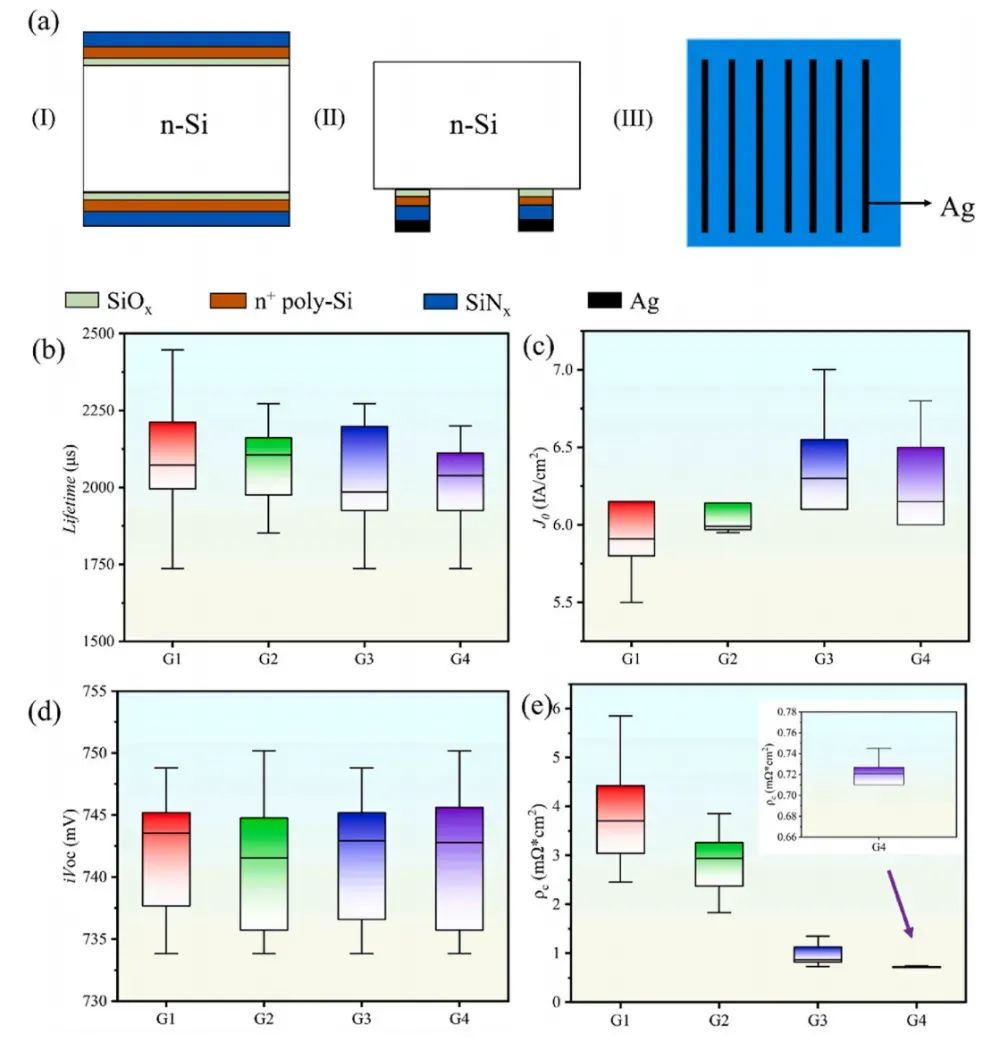

(a) 对称结构(I)和TLM测试结构(II-III);(b-e) 钝化性能(寿命、J₀、iVoc)与接触电阻(ρc)

钝化性能测试显示,50–150 nm 厚度范围内的多晶硅均表现出优异的钝化效果,寿命平均值超过 2000 μs,J₀维持在 5.9–6.3 fA/cm² 水平。接触电阻测试表明,厚多晶硅(150 nm)的接触电阻率仅为0.7 mΩ・cm²,而薄多晶硅(50 nm)因金属烧穿导致接触电阻升高至3.9 mΩ・cm²,凸显了指状结构设计的必要性。

指状结构验证

Millennial Solar

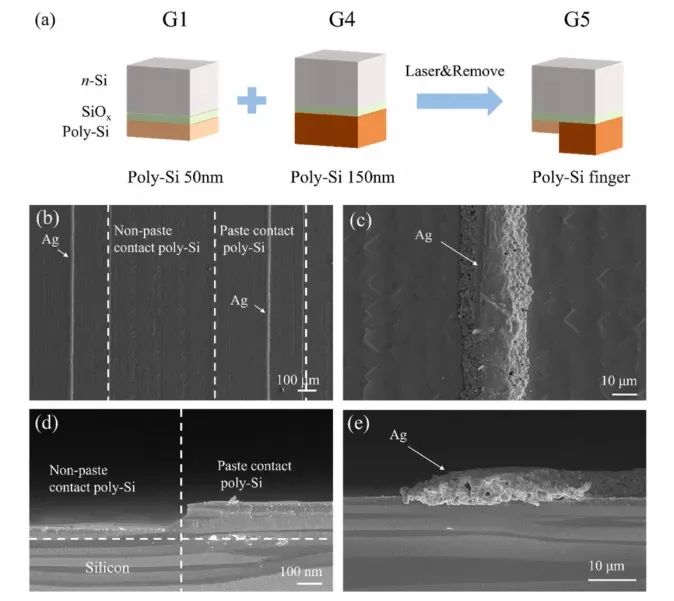

(a) 多晶硅指状结构(G5);(b-e) 金属接触区/非接触区多晶硅的SEM俯视图与截面

指状结构协同优化:激光掩模结合碱抛光实现空间差异化厚度:接触区厚poly-Si(~150 nm)保障低电阻(ρc=0.7 mΩ·cm²),非接触区薄poly-Si(~50 nm)减少寄生吸收。SEM截面证实结构可行性。

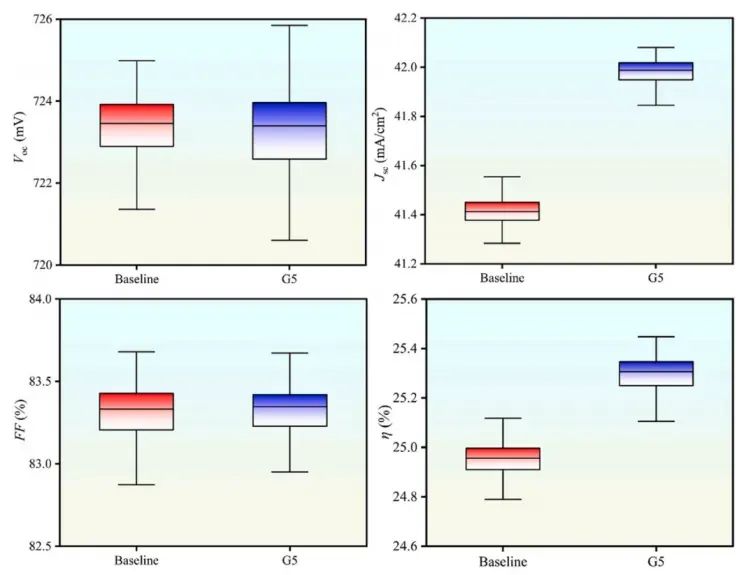

多晶硅指状结构(G5)与基准结构电池的电性能参数对比

基于多晶硅指状结构的 TOPCon 电池(G5)在 183 × 183 mm² 晶圆上实现了平均 25.28% 的转换效率,较基准结构提高0.33%。其中短路电流密度(Jₛₑ)提升 0.52 mA/cm² 至 41.97 mA/cm²,归因于非接触区域薄多晶硅的寄生吸收减少,而开路电压(Vₒₑ)和填充因子(FF)与基准结构相当,表明钝化性能和欧姆接触未受影响。多晶硅指状结构通过选择性调控多晶硅厚度,成功平衡了 TOPCon 电池中寄生吸收与金属接触电阻的矛盾,实现了转换效率的显著提升:量产效率突破 25.28%,为TOP Con 电池迈向 28.7% 理论效率提供新路径。该结构制备工艺兼容 PECVD 和 LPCVD 方法,具备工业规模化生产的潜力,为高效 TOPCon 太阳能电池的发展提供了新的技术路径。

美能全光谱椭偏仪

Millennial Solar

全光谱椭偏仪拥有高灵敏度探测单元和光谱椭偏仪分析软件,专门用于测量和分析光伏领域中单层或多层纳米薄膜的层构参数(如厚度)和物理参数(如折射率n、消光系数k)

- 先进的旋转补偿器测量技术:无测量死角问题。

- 粗糙绒面纳米薄膜的高灵敏测量:先进的光能量增强技术,高信噪比的探测技术。

- 秒级的全光谱测量速度:全光谱测量典型5-10秒。

- 原子层量级的检测灵敏度:测量精度可达0.05nm。

美能全光谱椭偏仪在本研究中实现了多晶硅指状结构的精密光学验证,证实了多晶硅指状结构在 TOPCon 电池中的有效性,还为解决半导体薄膜材料中性能矛盾提供了通用思路。未来可进一步优化激光加工参数和多晶硅厚度分布,探索该结构在双面钝化、叠层电池等先进技术中的应用,推动太阳能电池效率向理论极限迈进。

原文参考:Enhancing passivation and reducing absorption losses in TOPCon solar cells via Poly-Si finger structure

*特别声明:「美能光伏」公众号所发布的原创及转载文章,仅用于学术分享和传递光伏行业相关信息。未经授权,不得抄袭、篡改、引用、转载等侵犯本公众号相关权益的行为。内容仅供参考,若有侵权,请及时联系我司进行删除。